馬天奈:從塔頂走進世界的旁觀者

馬天奈的家庭,也有點與別不同。他的爸爸是鎮中的火警守望員,也負責敲響教堂報時之用的大鐘。因着這特殊的身份,馬天奈一家住的,正是鎮中最大的聖雅各教堂鐘樓上的小舍。住在二百級樓級上的小舍,可以飽覽一般市民無法欣賞的波希米亞田園景緻,但也同時為馬天奈帶來一個與世隔絕的童年。

每到一個新城市,馬天奈都要重新適應,適應她的地理,也調較自己生活的時鐘。但在眾多城市中,紐約是最令他感到抑鬱的一個。一楝一楝完全一樣、灰濛濛的大廈,沒有盡頭的大街,除了叫人迷失,還是沒有巴黎塞納河旁的書店。在井井有條的都市中,馬天奈感到的,是無盡的迷惘。

「在這裏,你只須不停地走呀走,向前走,一個地段走到下一地段,永無止境。越向前走,身邊一樣的景物會令你愈走愈快,最後逼你回頭數你究竟走了多少個地段。」

馬天奈 (Bohuslav Martinů) 1890 年生於波希米亞東邊的波利奇卡 (Polička)。這小鎮到現在仍是被一古城牆圍着,鎮的歷史更可追溯至十三世紀。十四世紀,波利奇卡就被波希米亞皇帝欽點為賜給皇后的城鎮之一,享有着與別不同的地位。

馬天奈的家庭,也有點與別不同。他的爸爸是鎮中的火警守望員,也負責敲響教堂報時之用的大鐘。因着這特殊的身份,馬天奈一家住的,正是鎮中最大的聖雅各教堂 (Kostel sv. Jakuba Většího) 鐘樓上的小舍。住在二百級樓級上的小舍,可以飽覽一般市民無法欣賞的波希米亞田園景緻,但也同時為馬天奈帶來一個與世隔絕的童年。

當馬天奈到達入學年齡時,他的孤單令他很不合群,他的學業也很一般。這位害羞的小男孩,不久就找到一個好夥伴:小提琴。八歲時,他開始有公開演出,令鎮上的居民都寄望他可以成為另一位聞名歐洲的獨奏家。於是鎮中的市民籌款,讓 16 歲的馬天奈負笈著名的布拉格音樂學院。

繁榮的布拉格,不單有着優秀的音樂教育,而且戲劇、文學也相當蓬勃。馬天奈來到新環境,讓他沉醉在戲劇中。布拉格國家劇院的新劇,他都會出席。歐洲前衛的文學作品,他都一一細閱。他甚至把杜斯妥也夫斯基 (Fyodor Dostoyevsky) 的文學全集,讀過六遍。而最令他印象難忘的,是 1908 年在布拉格首次上演的德布西 (Claude Debussy) 歌劇《佩利亞與梅麗桑德》(Pelléas et Mélisande)。

不過,這位性格孤僻的小男孩,在音樂學院經常翹課。沉醉在書本的世界,他對學業近乎愛理不理,更視學習和社會的規則如無物。老師認為這位學生有才華,但是紀律卻相當差。結果他經常被退學、再入學、又被退學,重重複複。在文憑考試中,作曲老師問他:「一首作品可以以空心四度來開始嗎?」他理直氣壯回答:「當然。」

結果,他的作曲考試,被評為「不合格」。

1913 年,因着音樂學院的好友諾華克 (Stanislav Novák) 的引薦,馬天奈在捷克愛樂樂團擔任第二小提琴,亦因此接觸了波希米亞前衛的作品和德奧作曲家的現代音樂。第一次世界大戰爆發,馬天奈為了逃避服兵役,三番四次假裝生病,最後更因而逃避回鄉,結果卻真的生起病來。在波利奇卡的寧靜日子,他開始專心創作,戰後在布拉格把自己的作品演出,響起了名氣。

因着對法國的嚮往,馬天奈取得教育部的獎學金,在 1923 年前往巴黎,跟隨作曲家羅素 (Albert Roussel) 學習。馬天奈不愔法語,和人溝通顯得相當困難,但日子久了以後,他和羅素建立了互相尊重的關係。馬天奈也開始習慣巴黎的多姿多采,雖然他多數像是在鐘樓頂望着廣場上的人一般,是一個旁觀者。每天下午三時至五時,他都一定會在塞納河 (Seine) 旁的書店溜漣。

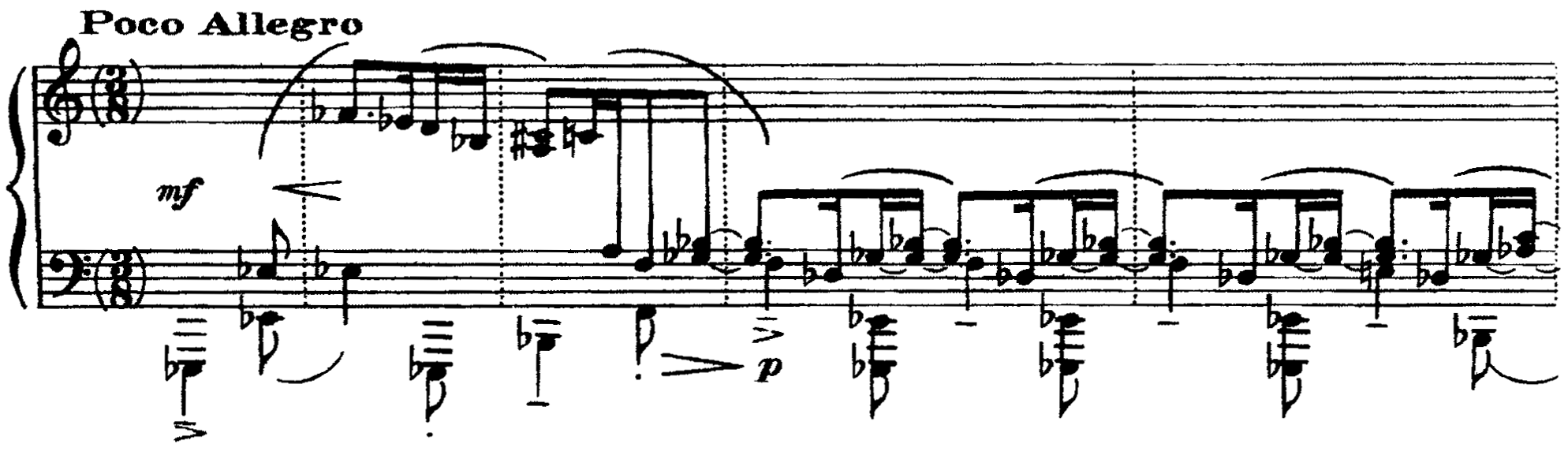

在巴黎的時候,馬天奈接觸法國六人組 (Les six)、史特拉汶斯基 (Igor Stravinsky) 的音樂和爵士樂,他的作品也呈現當前法國潮流的影響。《半場》(Half-time) 受着球賽半場休息的刺激氣氛感染,音樂卻像史特拉汶斯基般,密集的節奏令音樂也緊張起來。

與此同時,馬天奈的音樂開始受注意。他的大提琴協奏曲在柏林首演,而他為弦樂四重奏與樂隊所寫的協奏曲,被指揮家高索域斯基 (Serge Koussevitzky) 帶到波士頓演出,廣受歡迎而浸淫在巴黎熾熱的文化氣氛中,他的音樂也搜尋着方向。由探討捷克的民族氣息到音樂的復古浪潮,都不難在他的作品中找到影子。

初到巴黎之際,馬天奈打算停留三個月,結果他在這裏住了 17 年。

1939 年,納粹黨完全佔領捷克,馬天奈的音樂在捷克全面被禁演。巴黎似乎也不是安穩的地方。一如眾多作曲家,為了逃避戰火,馬天奈選擇前往美國,只攜帶着一個手提包離開巴黎,留下的是貴重的手稿。

1941 年 3 月,馬天奈抵達新澤西 (New Jersey) 的港口,又要重新適應新的環境:他完全不懂英語,紐約的摩天大廈也實在逼人得透不過氣。他慢慢地找回生活節奏,住在紐約市,夏天則會到附近幾個北面的洲避暑。初到美國的抑鬱,花了好些時間才能消化,但抑鬱過後,馬天奈的音樂出現了另一個轉變。

高索域斯基委約馬天奈創作交響曲時,他已經有十多年沒有創作大型的管弦樂作品。同一時間,高索域斯基邀請他到鄧肯活 (Tanglewood) 教授六個星期。他以驚人的速度展開創作,同時又開始兼顧以不太熟稔的英語教學,不過他的課堂,還吸引了不少學生。

第一交響曲與以前的作品非常不同。在巴黎的時候,他涉獵於不同的當代風格,但到寫起交響曲時,所有的風格都變得融滙貫通。遠至文藝復興的複音音樂,近至因民歌而啟發的複雜節奏,在他手下都溶為一體。作曲家譚臣 (Virgil Thomson) 聽過後讚賞:「細緻而激烈的節奏,是最為個人的。那如歌般的切分音,充滿了整首作品。管弦樂的聲音也充斥着他的個人風格。」

正如布拉姆斯 (Johannes Brahms) 一樣,馬天奈的第一交響曲,是到他年過五十才寫成。二戰間的四年,馬天奈一口氣完成了四首交響曲。

1945 年,二次大戰結束,馬天奈本來可以選擇返回捷克。但是,他沒有這樣做。在美國之年,見證了他高效率的創作,他在美國的名聲亦相當高,樂團爭相演出他的作品。高索域斯基再一次邀請他到鄧肯活講學。

大戰完結,隨即是歐洲與美國的郵遞全面恢復。馬天奈再一次收到來自家鄉的信。可是,當中的消息,大都叫人沮喪。他的母親經已以高齡辭世,值得安慰的,是在最後一夜,她聽着瑞士的電台播放她兒子的音樂。

不過對他打擊最大的,是好友諾華克的逝世。以前,每次回鄉,他也會在車站與好友重逢,家書連連,直至戰時才中斷。諾華克在戰前是捷克愛樂樂團的團長,但戰時遭逢巨變,妻子與兒子被送到奧茲威辛 (Auschwitz),他在戰後不久中風遽逝。

馬天奈雖然享受在美國的教學,但在 1946 年 7 月,他卻意外地在漆黑中從家中陽台踏空,跌到十呎下的瀝青地面。也許是他對樓房不熟悉,也許是他心不在焉,但跌的這一跤,卻令他頭骨碎裂,也傷及脊椎,只差半吋他就會全身癱瘓。昏迷兩天後,他終於醒來。他向家人形容,這一意外令他改變一生。他的性格變得更沉鬱,左耳失聰。他常跟友人投訴:「我的頭天旋地轉。」

馬天奈康復緩慢,更無法渡過大西洋返回歐洲。這幾年,他也沒有太多作品。直至 1948 年,他的身體可以承受長途旅行之時,他的祖國捷克,陷入了共產黨手上。

馬天奈搬回紐約。五十年代的美國,風行着麥卡錫的恐共情緒,大量作曲家被國會傳召。但他對共產黨治下的捷克感到不安:他的幾名好友,分別被共產黨逼害至死。他的音樂除了他為波利奇卡所寫的清唱劇《春天降臨》(Otvírání studánek) 和其他民族作品外,也因着他不符合共產的意識而被禁。

五十年代興起的現代主義音樂,尤其以德國為主的前衛音樂,更令馬天奈的音樂被視為落伍。

不過,馬天奈仍然是工作狂般的創作。他一生寫過超過三百首作品,涵蓋交響曲、歌劇、芭蕾舞、四重奏等大大小小各樣樂種,數量是現代作曲家中罕見。其中一個原因,是他孤僻的性格,令他沉醉工作和自己喜愛的世界。

但是,這也令他的音樂,有着獨特的風格。

1950 年以後,馬天奈在美國和意大利均有任教。1953 年,他回到歐洲定居,先後在瑞士與意大利生活。1958 年,他在瑞士的一場音樂會上,總結自己漂泊的一生:「我今後的旅程去向,坦白說,我不知道。」

馬天奈在 1959 年逝世於瑞士洛桑,葬在瑞士一處可眺望遠處的小丘上。1923 年以後,他沒有再在捷克土壤定居,而他死後的遺體,要待 1979 年才正式運回波利奇卡安葬。

此文章為 「音樂遊蹤」講座系列:東歐站 講座系列 之專題文章。講座日期為 2014 年 7 月 9 日。