浦朗克:從心尋找靈性的壞男孩

浦朗克由高傲走到自省,由輕鬆走到嚴肅,既是個人的經歷,也是世界的寫照。自從工業革命以來,人類的知識,開始可以自己改寫命運,創造財富與豐盛。但是,原來這些知識,帶來的卻可以是世界毀滅的災難。

浦朗克在給友人的書信寫道:「我自知自己不如史特拉汶斯基、拉威爾或德布西一樣會有創新聲音的音樂家。但是,我仍相信用別人的和弦,還能寫到新的音樂吧。那豈不是就如莫扎特和舒伯特一樣嗎?」

他說,假以時日,他音樂中的個性,會顯然而獨特。

浦朗克 (Francis Poulenc) 1899 年生於巴黎的富有家庭,是家中獨子。爸爸是藥廠的老闆,也是一位相當虔誠的天主教徒,而媽媽則是來自一個很有藝術氣息的家庭。五歲時,媽媽教浦朗克彈鋼琴,並很快發現他的音樂才華。可是,他的爸爸卻希望他有正常的教育,所以他一直也沒有入讀音樂學院,而只是跟從老師學習。拉威爾的好友維也斯 (Richardo Viñes) 不單是他的鋼琴老師,更是啟蒙他走音樂路的啟蒙者。後來,他還會跟從高捷連 (Charles Koechlin) 學習作曲。

1917 年,浦朗克寫成了《黑人狂想曲》(Rapsodie nègre),輕鬆而幽默的風格,令他受到一定注目。他還把作品獻給巴黎聞名的音樂怪傑薩替 (Erik Satie),浦朗克甚至認為薩替是他「真正靈性的哥哥」。嬉笑怒罵、玩世不恭的態度,洋溢於音樂之中。

在這一年,浦朗克與拉威爾碰面。兩人的會面,不甚愉快。拉威爾給浦朗克彈當時還未出版的《庫普蘭之墓》(Le tombeau de Couperin),但似乎作曲家對這位年輕人的演奏不甚賞心。而浦朗克對着拉威爾批評舒曼與德布西的音樂,更令拉威爾覺得他只是一位輕佻浮燥的年輕人。

浦朗克與拉威爾不快的會面,影響到他身邊的音樂好友,冷淡地對待拉威爾。他身邊有幾位音樂人,經常聚首談天論地,甚至合作創作樂曲。樂評人將這六位好友,稱為「法國六人組」:歐力 (Georges Auric)、杜萊 (Louis Durey)、賀力格 (Artur Honegger)、米堯 (Darius Milhaud)、浦朗克和泰利法萊 (Germaine Tailleferre) 。

可是,這六人除了互為好友之外,他們的音樂風格與理念,都不盡一樣。就連浦朗克自己,也有着風格上的分野。

1923 年,浦朗克認識了古鍵琴演奏家蘭杜夫斯卡 (Wanda Landowska),成為了他另一位重要的啟蒙者。蘭杜夫斯卡走遍歐洲的博物館,找尋掉棄在館中無人演奏的古鍵琴和古鋼琴,並嘗試以它們來演奏巴赫和巴羅克大師的音樂。她對古樂器的着迷,成為二十世紀的復古運動中重要的動力。

古鍵琴「新奇」的聲音,吸引了浦朗克為它寫成了一部題為《田園協奏曲》(Concert champêtre) 的古鍵琴與樂隊作品。這是他當時最成功之作,甚至令他得到首份報章訪問。「我們(浦朗克與蘭杜夫斯卡)最終達至簡單得令人驚訝的音樂,但同時效果卻是多姿多采的豐富。」

蘭杜夫斯卡也輔導着浦朗克的感情生活。浦朗克暗暗地愛上一位男生,但卻想找另一個童年要好的女孩結婚,以掩飾他同性戀的傾向。蘭杜夫斯卡鼓勵浦朗克勇敢面對,就在創作《田園協奏曲》時,他向他所傾慕的男生寫道:「你改變了我一生,你是我這三十年間的陽光,是我工作與生活的原因。」他甚至向友人公開承認這段戀情。

雖然面對着社會與朋友的壓力,生活也大為改變,《田園協奏曲》卻由始至終是首愉快的樂曲。只是沒有人想到,浦朗克會一直徘徊在興奮與憂鬱之間。

父母雙亡以後,浦朗克拿着他們留下來的遺產,在距巴黎二百多公里的諾澤 (Noizay) 置了一間大宅。雖然他曾經是輕佻的年輕人,但性格上他慢慢變得敦厚。早前他批評過拉威爾,漸漸變為欣賞他。特別是他的歌劇《孩童與魔法》(L’enfant et les sortilèges) 面世後,浦朗克對當中豐富雜陳的風格與奇趣怪異的音色,特別着迷。

1936 年,他的一位好友兼作曲家費萊特 (Pierre-Octave Ferroud) 在匈牙利因着交通意外身亡,而且死狀恐怖。浦朗克忽然驚覺,生命是何等脆弱。同年,他去了法國中世紀時的朝聖地羅卡馬杜爾 (Rocamadour)。這座聖城,建在石灰岩的裂縫中間,教堂建在山壁欴間。十二世紀時,歐洲的朝聖者,包括王帝、貴族與僧侶,以此小城為終點站。而其中黑聖母教堂 (La vierge noire),則是最神聖的教堂之一。

經過這兩件事以後,浦朗克寫了不少深沉的聖樂作品。當中的音樂,既是嚴肅,和聲上也相當新穎。他將不止一次來羅卡馬杜爾。他的好友兼藝術家貝勒特 (Christian Bérard) 逝世後,他也來過羅卡馬杜爾,並為他寫了一首《聖母悼歌》(Stabat mater),紀念好友逝去,並將他的靈魂「托付至羅卡馬杜爾聖母之手」。

直至 1940 年代,浦朗克都被認為是一位輕鬆音樂的作曲家,常帶着少年不經意的風流與自在,有時還有點輕狂與傲慢。但是,自從羅卡馬杜爾朝聖之旅以後,浦朗克重新尋覓信仰,向着靈魂的深處進發。他的合唱作品,都有輕鬆幽默之作,但是其聖樂之歌,全都嚴肅動人。憑着他寫動聽旋律的天份,這些聖樂更是真入心坎。

第二次世界大戰爆發,法國在早段已被納粹德國佔據。浦朗克大部份時候留在諾澤的大宅中,寫過一些支持抵抗德國的歌曲。戰爭過後,他成為一位專心創作的作曲家。他在美國與英國已享有一定名氣,委約與巡迴演出的邀請接踵而至。而最重要的委約,來自米蘭斯卡拉歌劇院 (La Scala)。出版社向浦朗克建議,將加爾默羅會 (Carmelites) 的修女在公爾默 (Compiegne) 殉道的事,寫成歌劇。

1790 年,法國陷入大革命後的恐慌,政府以維持公眾秩序,大量搜捕異見人士,並將他們一一送上斷頭台。連皇帝也可砍的,還有誰不能殺?當時,法國的修院先後被關閉,公庇愛的加爾默羅女修會也不例外。他們離開了修院,卻照常過着修女的生活。可是,在 1794 年,她們通通被捕,被判死刑以後,她們一眾表演合一而鎮定。逐一步上斷頭台,殉道之時一邊唱着讚美詩。

浦朗克的歌劇《加爾默羅會修女的對話》(Dialogues des Carmelites),就是以這段 1794 年的歷史事件為背景,講述其中一位修女由逃難成為修女,到真正接受信仰、捨身殉道的事。他的音樂,極富戲劇性,尤其是當其中修道院院長被疾病折磨,為着上帝工作多年,卻被上帝遺棄的淒楚呼聲,深深撼動人心。

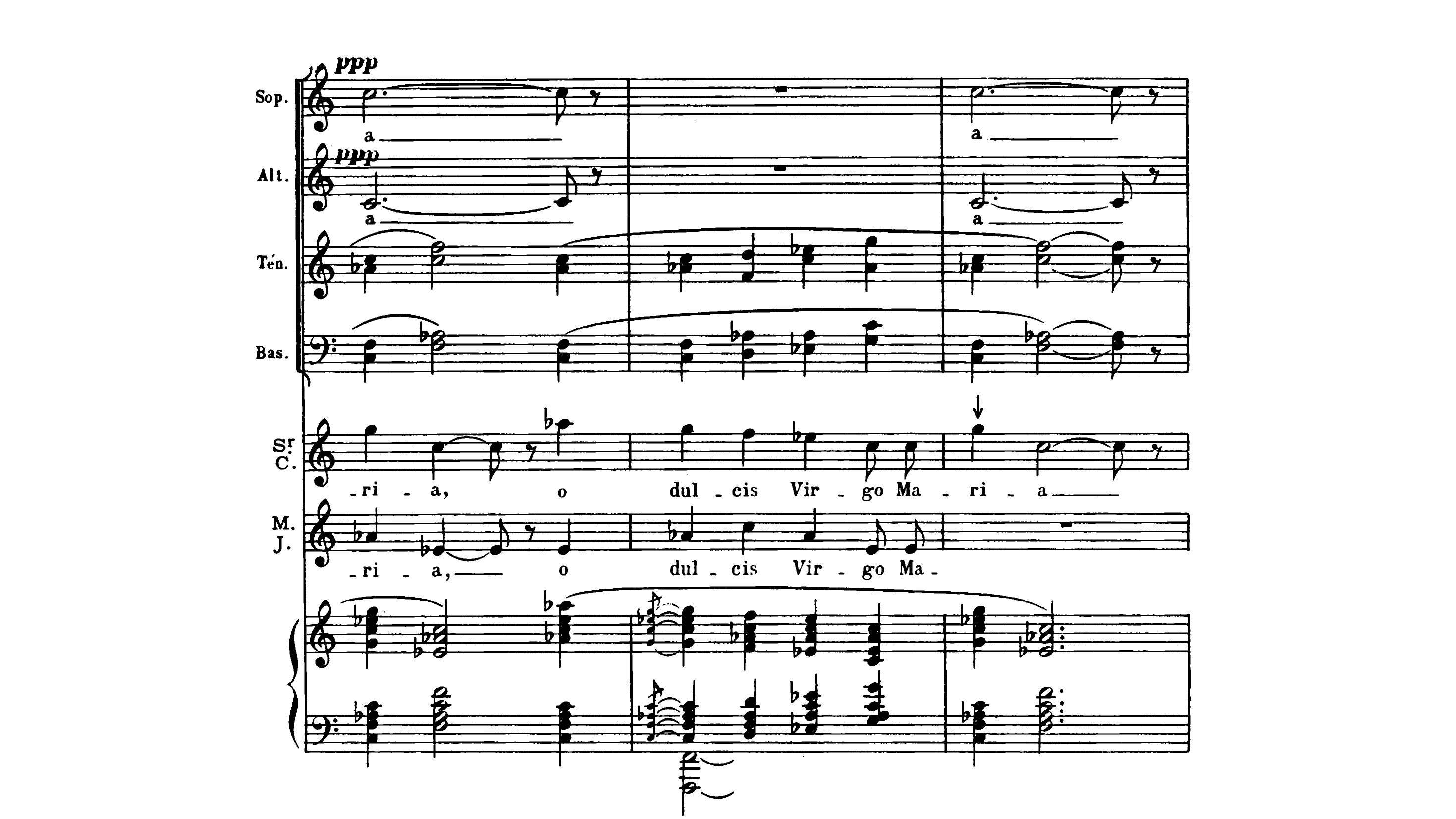

而歌劇的最後一幕,一位一位修女步上斷頭台,唱着由浦朗克所寫的《萬福女皇》(Salve Regina)。神聖的音樂,激盪的管弦樂,伴隨着下墜的刀聲,將一把又一把修女的歌聲斬斷。最後,女主角的同伴已經相繼死去,剩下她一位獨唱着禱文中「直至永遠永遠」。

最後的一下刀聲,沒有讓她把歌曲唱完。歌劇懸在半空中寂靜地完結。

第二次世界大戰,為大地帶來徹底的破壞。人類以先進的工業與科技,展開有系統的殺戮。科技的進步,究竟為人類帶來什麼希望?浦朗克的音樂,像是當我們面對如此人禍時,從靈魂深處發出的吶喊。

浦朗克的音樂,不再只是輕鬆寫意,而是直接地描寫現代人的矛盾。《加爾默羅會修女的對話》的首頁,寫上了浦朗克題獻者的名字:為他帶來音樂的媽媽、賦予他音樂品味的德布西、教他創作歌劇的蒙台威爾第 (Claudio Monteverdi)、威爾第 (Giuseppe Verdi) 和穆索斯基 (Modest Mussorgsky),還有他的另一位愛人。

其實,即使到了晚年,浦朗克的音樂,還有着輕鬆寫意的點子。長笛奏鳴曲的終樂章,青春活潑;雙簧管奏鳴曲的第二樂章,同樣是活力充沛。

但是,他在不同的作品中,都帶點憂愁與悲悽。晚年最重要的作品,是歌劇《人的聲音》(La voix humaine)。歌劇只有一個角色,就是一位面臨着男友離去的女孩。女生焦急地等待着他的電話,燥罵接線生駁錯來電,跟友人訴說呆呆等着對方的電話。到男生終於找到來,她在舞台上像是自說自話,掛念與痴纏,哀求與哭訴,在一個小時間的情緒大起大落。

觀眾沒有辦法聽到男生在電話的另一端說些什麼。正如我們現在一樣,看着人隔着機器之間的交往,只能看到一面的反應。而拿着電話聽筒的她,聽到男生的聲音,又似親密,又是疏離。究竟科技為人帶來的,是幸福還是災難?是更近更快的連繫,還是愈來愈遠的關係?

歌劇在一片懸疑之中完結。究竟女主角是自殺,還是睡去?她是為情所困,還是精神分裂?浦朗克的音樂,為現代人類的生活留下一個扣人心弦的註腳

浦朗克由高傲走到自省,由輕鬆走到嚴肅,既是個人的經歷,也是世界的寫照。自從工業革命以來,人類的知識,開始可以自己改寫命運,創造財富與豐盛。但是,原來這些知識,帶來的卻可以是世界毀滅的災難。

浦朗克的音樂,雖然簡單而沒有帶來重大改革,卻讓我我們發現人性的特點。我們既是追求快樂,也要尋求意義。我們的生活,既可以是簡單自在,也可以是刻苦自省。我們既可以為別人犧牲,也可以毫無顧慮地把他人殺害。我們本身就是矛盾的存在。

正如浦朗克的音樂,既是自在而傲慢,也是深刻而謙卑。他大量的作品,顯現出他不同的面向與人性。他留下過片刻的快樂,也留下了歌頌永恆的詩歌。

此文章為 「音樂遊蹤」講座系列:法國站 之專題文章。講座日期為 2017 年 3 月 1 日。